ニュース

2025.09.02

イベントレポート

「プレゼンスキルアップセミナー」を開催しました

2025年7月31日、「プレゼンスキルアップセミナー」を、江戸川区「タワーホール船堀」にて開催しました。

今回の講師は、企業のアイデア立案とスコープマネジメント(企画・具現化)を支援するコンサルティング会社代表・細江裕二氏です。さまざまな企業のピッチやプレゼンを聞き、審査員を務めてきた経験から、人に聞いてもらうための具体的な工夫をお話しいただき、とても実践的なセミナーとなりました。

資金調達や業務提携などで、起業時や創成期の企業にとって特に必要になるのがプレゼンスキルです。そのブラッシュアップができるレクチャー内容を、抜粋してお届けします。

【講師】

株式会社idscope 代表取締役 細江裕二氏

金融システムからIoT技術、通信決済・ビッグデータなどさまざまなアイテムを活用したビジネスなど、幅広い分野に精通し、新たな事業の創出を支援・推進。上場企業社長室をはじめとし社内カンパニー代表を経歴に持ち、現在は複数企業の経営戦略支援・ビジネスモデル形成などコンサルティング事業を展開する企業を経営している。江戸川区育ち、在住。

相手の心を動かす!プレゼンスキルアップセミナー

1.ピッチ・プレゼンは、シンプルにわかりやすく

講師の細江氏は、まず前提として「ピッチやプレゼンを受けている審査員などは、実はあまり聞く気がない」と話します。

そのため、聞く気がない人に理解してもらえる資料やプレゼンをする必要があります。そういう人たちを振り向かせるためのピッチ・プレゼン力が必要なのです。

まず、最も重要なのは「シンプルで分かりやすいこと」。「人の頭にパッと入ってきて覚えていられるのは、14文字まで」といったことが紹介されました。

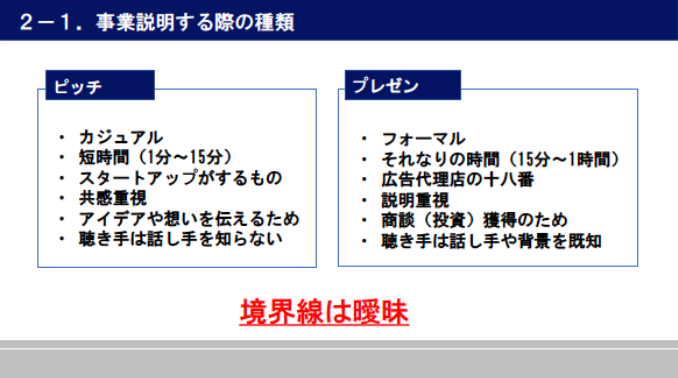

資料作りのポイントを、<ピッチとプレゼンの違い>を説明した スライド にて、説明します。

シンプルで分かりやすいパワーポイントの作り方

・ヘッダーは背景に色を敷き、白抜き文字を使うと議題が分かりやすい。

・見づらくなるので、色や白抜き文字は使いすぎない。

・必要なところだけ大きくする。

・ポイントのみを赤字にする。

・文字数は短く、14文字以内を心がける。

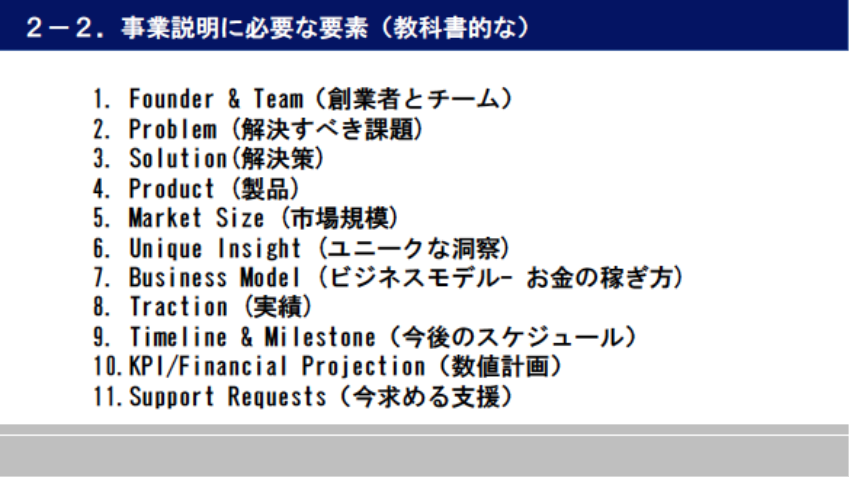

2.事業説明に必要な要素は11項目

プレゼンの教科書などでは、「事業説明に必要な要素」は11項目とされています。11項目を1項目1分で話すとすると11分かかる計算になりますが、ピッチは5分から10分ほどなので、時間が足りなくなります。そこで、これらの項目をグルーピングすることが大事になります。例として、「1〜3項目を1ページ、4〜6と7〜9項目を各1ページ、10・11項目を1ページにまとめると、資料は4枚になります。これなら、1枚を1分ほどで話せば、5分以内に収まります」と、細江さん。合計4〜5枚ぐらいで11項目を入れるのがポイントです。

3.伝え方の工夫

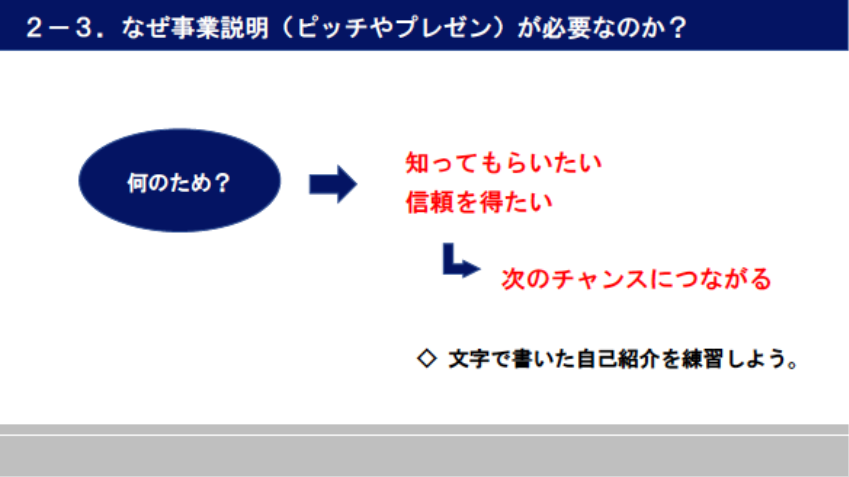

ピッチやプレゼンをする意味

プレゼンをする意味は、「自分の事業を『知ってもらいたい』ということと、『信頼を得たい』ということ」。そうすることによって「次のチャンスに繋がる」のだと細江さんは強調します。

自己紹介を練習する

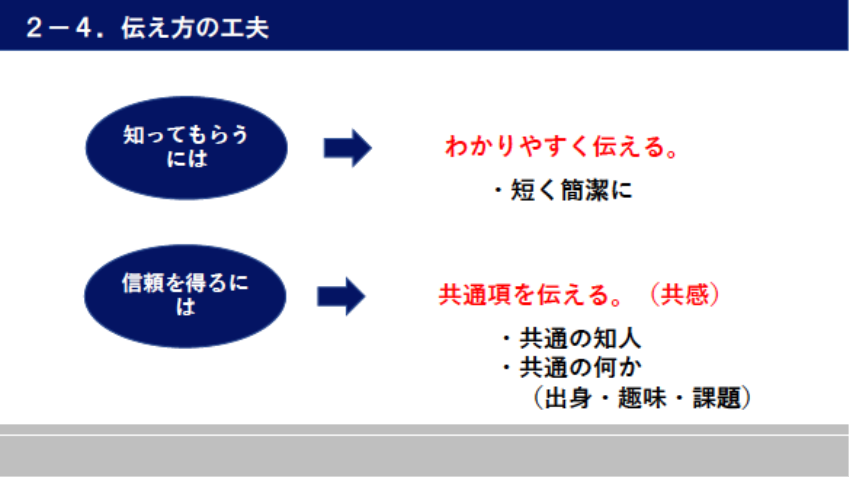

まずは、文字で書いた自己紹介を練習してみましょう。自分を知ってもらうためには、わかりやすくシンプルに伝えることです。自分勝手に長く喋らないよう、短く簡潔にします。

そして、信頼を得るためには、「共通項」を伝えることが大切です。「共通の知人がいたら、人は信用するもの。それから共通の趣味があることも効果的です。たとえば、怪獣話が好きとか、巨人ファンとか、好きなサッカーチームとか、出身地、出身校など、共通項があると人の警戒心は解けていき、共感しやすくなります」。

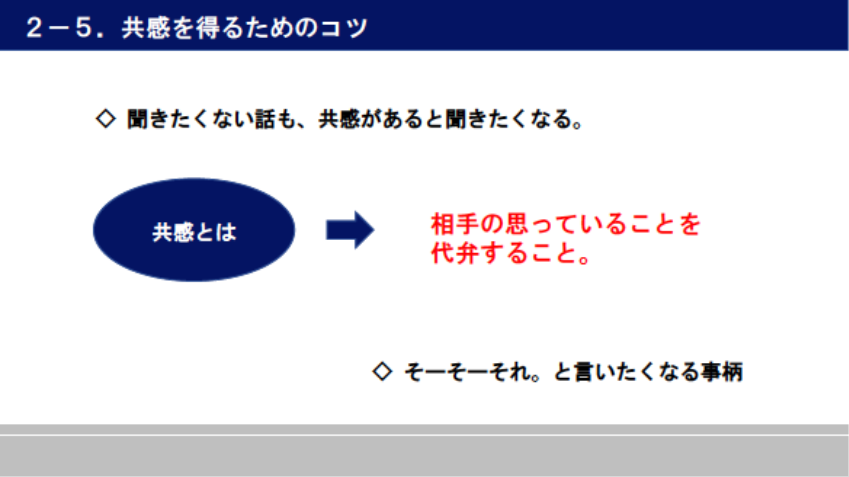

「共感」を得るには

悪口はあまり良くないものですが、同僚との居酒屋トークではよく出てきます。たとえば「あの人のこういうところが問題だと思っていた」、「ああいうのが嫌いなんです」といった話は、「実は私も」という流れになるなど、相手が心の中で思っていることを代弁している場合があります。これが、「共感」です。

「ビジネスでいえば、『私のお客さんになり得る人は、こんなことに困っているんじゃないか』とか、『こんなことに怒っているんじゃないか』、『こんなことをなくしたいと思っているんじゃないか』などの仮説を作って、それをプレゼンに織り交ぜてお話をします。すると、『こんなことに、よく気づきましたね』、『私もそう思っていたんです』と、ずっと下を向いていた人がこちらを向いてくれるんです」と、細江氏は実体験から語ります。

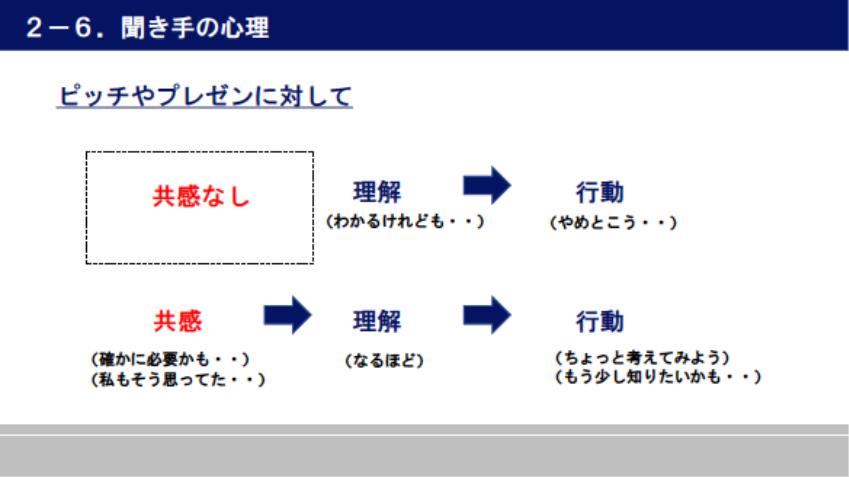

「共感」がビジネスシーンにも効果をもたらす

「共感のある・なしでは、聞いた人のその後の行動が変わる」と細江氏は言います。

「たとえば、画期的な計算式の話だけをされても、それがどんなにすごいかは分かったとしても、共感ができないため、一緒に何かするのは『やめておこう』となってしまいます」。

一方で、「たとえば、今までのマウスが使いづらかった、といった具体的な話をして、それを解決したとか、なにか1つの共通課題を提示した上で改善したことを述べてあげると、『なるほど、確かに不便だと感じていたあそこを直したのね』となり、『今度ちゃんと話を聞かせて』という行動につながるのです」。

ピッチでは時間がないので、製品の構造や安価で提供できる理由などは後で説明することにして、まずは「なるほど」と思わせることが重要です。

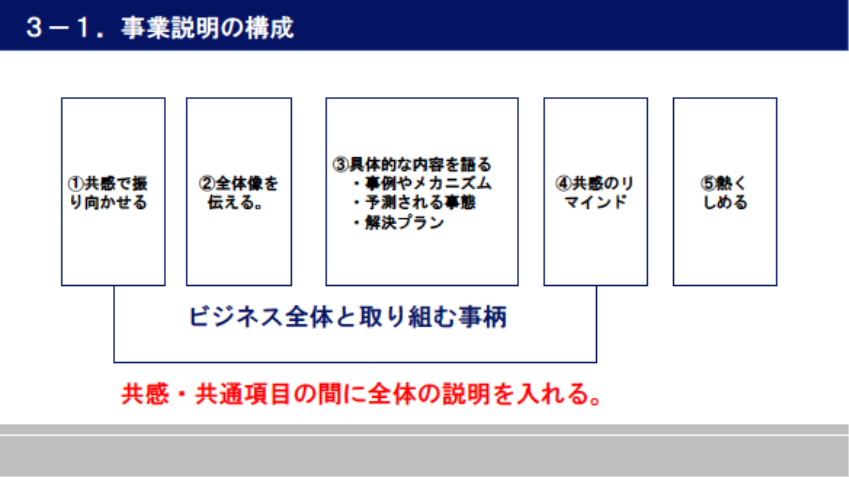

4.「事業説明」の構成

前述した通り、まずは「共感」で人を振り向かせたいので、資料の冒頭では「課題」、つまり「自分の事業ではこういうものを解決したいと思っている」ということを書きます。

その後にビジネスの全体像、その次に具体的な事例や、予測される事態、メカニズム、解決プランを説明して、「私たちを取り巻く環境の中で、私はこんなことを解決したいと思います」と話し、その後もう一度、最初の「共感」のリマインドをします。

そして、最後は熱くしめること。「本気でやろうと思っています」、「全身全霊をかけて調査もしっかりやってきたので、ぜひやりたいです」、「一緒にやりましょう」と伝えます。

事業説明の構成をまとめると、「共感」「全体像を伝える」「具体的なメカニズム」を伝えた上で、「共感で捉えた課題・共感事項」を振り返ってリマインドする。そして最後は「熱くしめる」となります。

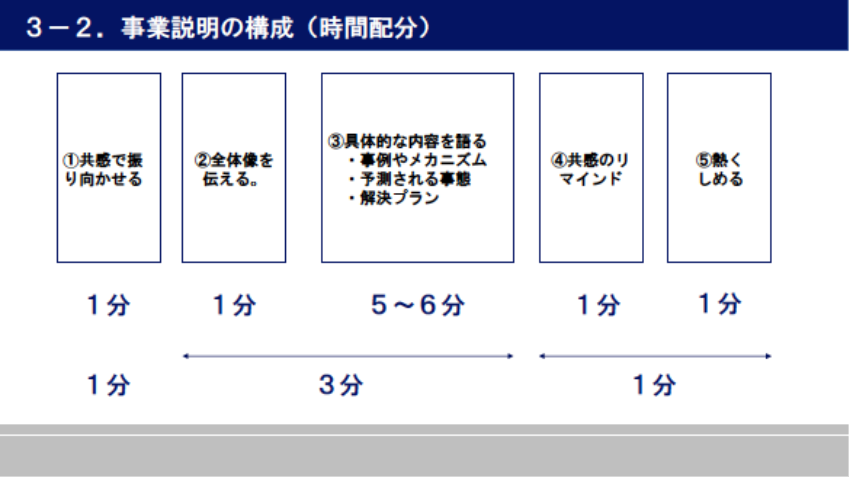

時間配分

ピッチやプレゼンの持ち時間に合わせて、それぞれのパートの時間配分を考えましょう。

5.ビジネスモデルの考え方

プレゼンのメイン部分で伝えるのは、「ビジネスモデル」や「事業計画」です。ビジネスモデルとは、「儲けるための仕組み」のこと。「誰が、どうしてこの事業にお金を払ってくれるのか」、「だからこの事業は成功する」というイメージをつくります。

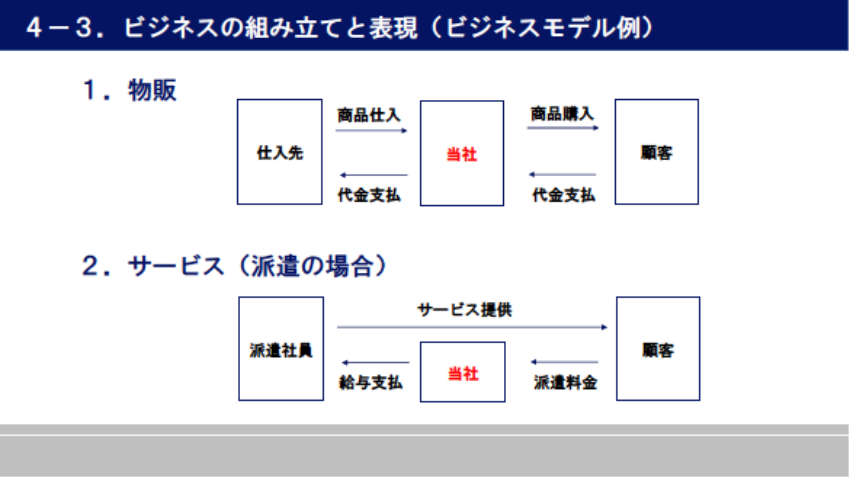

ビジネスモデルには、大きく2種類ある

ビジネスモデルは、大まかに、「物販」と「サービス」の2種類だと言われています。

「物販」は、仕入れ先から製品を500円で仕入れて、自分のところで袋詰めなどをして、お客様に1000円で売るといった事業です。

「サービス」は、たとえば人材派遣事業の場合、お客様は人が必要で、自分は人を雇用して、お客様の元に派遣することでサービスを提供し、派遣料金をいただきます。サブスクサービスなども同様です。

着目したいのは、お金を支払う時の違いで、ビジネスモデルでは重要です。「物販」は物の移動ですが、「サービス」は時間軸になります。人が何時間働くか、期間はどのくらいかが要となります。ビジネスモデルの説明をする際は、「物販」なのか、「サービス」なのかを意識すると、説明しやすくなるはずです。

ビジネスモデルの参考になる「有価証券報告書」

細江氏は、ビジネスモデルを作る際に参考にして欲しいのは、「有価証券報告書」だといいます。

「上場企業のものはホームページなどに必ず掲載されており、参考になります。上場するだけあって、社会的信用度もあり、成功している事例なので、自分と近しいことをやっている企業のものを確認することをお勧めします」。

ちなみに、他社と同じ事業をやってはいけないということはないので、差別化さえできれば模倣することは問題ないとのことでした。

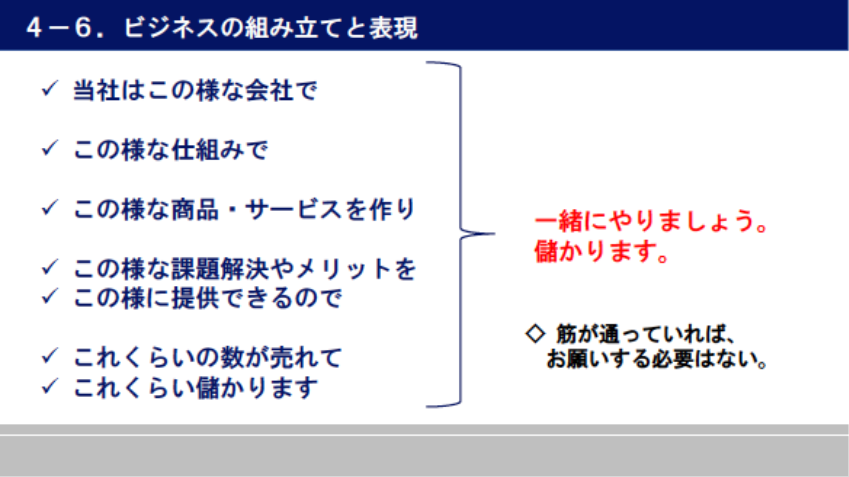

ビジネスモデルは、「筋が通っていること」がポイント

「お金を儲けるための仕組みを説明して、ちゃんと理解して納得してもらうためには、筋が通っていることがポイント」と細江氏は断言します。「当社はこのような会社で、このような仕組みを用いて、こういう商品やサービスを作ってこんな課題を解決できるので、こういう人たちに提供するとこんなに儲かるので、一緒にやりましょう」と、一言で言えるのが、筋が通っているということ。「筋が通っていれば、お願いをする必要はありません」。

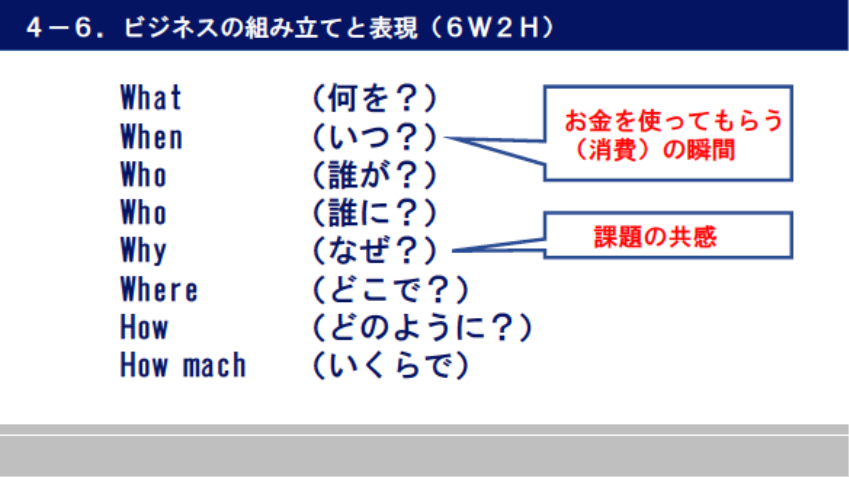

ビジネスの6W2Hの考え方の注意点

「ビジネスの教科書に載っている6W2Hを覚える必要はない」と細江氏は言いますが、「When(いつ)」について誤解がないようにと説明がありました。

「When」は、「2027年までにやります」といったスケジュールのことではなく、「どういうタイミングでその事業にユーザーがお金を払うか」ということです。「いつユーザーが消費行動に移すかを、皆さんの事業で考えるということ。これは結構重要なことです」。

また、「Why(なぜ)」は、「課題の共感」です。「なぜこのビジネスをやろうと思ったのか」、「他の人も同じように悩んでいるだろうか」、「自分だけではなく、他の人も絶対に悩んでいるはずだ」といったことを、アンケートを取るなど仮説検証をして、事前に準備します。

KPI(集積評価指標)とは

事業において、どのようなビジネスでどれぐらい稼ぐのか、現実的な指標をしっかり決めておく必要があります。たとえば、サブスクサービスを1ヶ月あたり500円で売り、年商30億円を目指すという場合、逆算すると会員数はどれぐらい必要なのか、といった指標のことです。サブスクの場合は、契約数が増えたり減ったりするので、安定的にどれぐらい見込めるのか、といったことも含めて計算します。「単純に、どういうビジネスでどれぐらい稼ぐのかを、明確に言えるようにしましょう」と、細江さん。

6.投資家やメンターが見ていること

細江氏が実際にピッチやプレゼンの審査員をする中で、どういった点を見ているのか、具体的に例を挙げてお話しいただきました。

課題の発見力(共感力)

聞いている人に、「私もそう思っていた」「そんなことに気づいたのか」といった共感があるか。

ビジネスモデルが「なるほど」と筋が通っているか

「何がやりたいのか」と問われた時に、一言でさっと言えて、筋が通っているか。

独自性のある技術や仕組みか

プレゼン審査では、「独自性のある技術や仕組みですか」「やり方が工夫されていますか」「他者と同じビジネスでもいいのですが、あなたの場合は何が違うのですか」と、必ず質問されると細江氏は言います。「こういう特徴を持っています」と言えるようにしましょう。

たとえば食べ物だったら「量が多いです」とか、「わざと味を濃くしています」とか、そのくらいのことでも良いそうです。どのように違う視点で作っているのかを明確にしましょう。「プールの後の飲み物に限定します」など、何かのアクションとセットにすると、少し視点が変わります。

実行する準備が整うか

「実行する準備が整うか」も聞かれる事柄だといいます。「1人で問題を抱えずに助けてくれる人はいますか」「そんなに壮大なことを1人でできるのですか」と問われたら、「1人では全部できないので、こういう方々と組みます」などと言えるようにしましょう。実行性のための準備があるかどうかが重要です。

話者の立ち位置

「審査員は、登壇者がどんな立ち位置から説明するのかというのを最初に見ています」と、細江氏は言います。自分の課題を持っている人なのか、何か課題を持っている研究者などの立ち位置なのか、誰かと誰かの間に入って取り次ぎをする人なのかなど、どういう立ち位置で何をするのかをわかりやすく説明してくれるかどうかを、審査員は見ているそうです。

環境の把握力

ビジネスの全体像で、「取り巻く環境が見えているかどうか」にも注目するそうです。「世の中で全くやっていない事業だという説明があったとして、やっていないのにはその理由があるはず。たとえば、危険だからやってないなど。それをしっかり把握しているかどうかを見ます」。

本来のニーズがあるか、共感が得られるような仮説が立てられているか、調べればすぐに答えが出ることを課題だと誤認していないか、ということも注視するそうです。

持続性

ビジネス設計では、「誰に提供して、どういうふうにお金をもらって、どう維持するのか」を見ています。「一時期は儲かったとしても、事業は1ヶ月などで終わるわけではないので、持続する見込みは重要です」。

ターゲットの絞り込み

ターゲットについて、細江氏は「最初は絞った方がいい」という意見です。「20代男性に絞るとか、お子様をお持ちの方向けとか絞った方がいいと思います。そして、スタートは小さいけれど、少しずつ同じモデルで別のターゲットに広げていくことによって需要が大きくなるか、その角度の上げ方を見ています」。

柔軟性

ビジネスの柔軟性についても見ています。「もっと違うところと組んだら面白そう」、「連携する先は考えているか」といったことです。また、リスク回避方法も考えているか、「大口の取引先が倒産してしまったり、何か問題や事故を起こしてしまったりしたとき、新型コロナウイルス感染症のような事情があった場合でも、どこまで耐えられるかも見ている」と言います。「夢は膨らむけれど、何かあった時のイメージもしておくといいかなと思います」。

援助の有無

困った時に助けてくれる人がいるか。精神的に助けてくれる人、資金的に助けてくれる人、技術的に助けてくれる人は確保されているかも重要です。「自分に足りないところを、どういう人が助けてくれるのかイメージして欲しい」と言います。足りないところを自分の勉強で補ってしまう人もいれば、交流会に参加して一緒にやってくれる人、協力してくれる人を探す人もいるそうです。

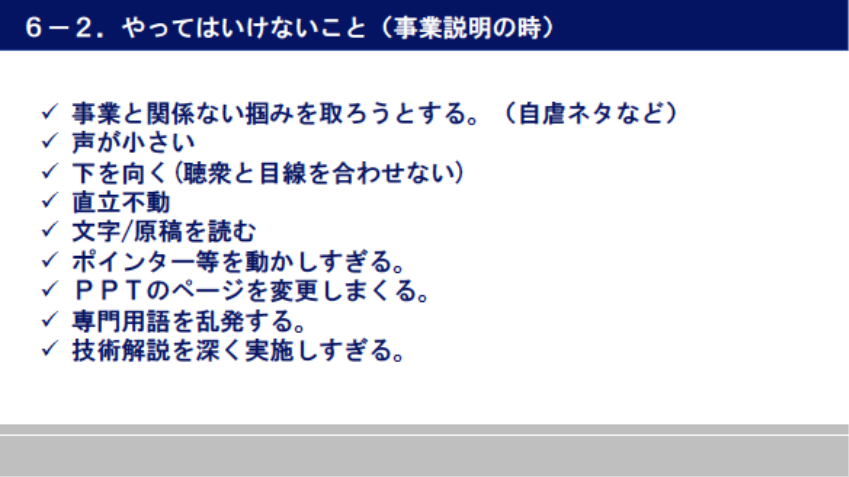

7.プレゼンでやってはいけないこと

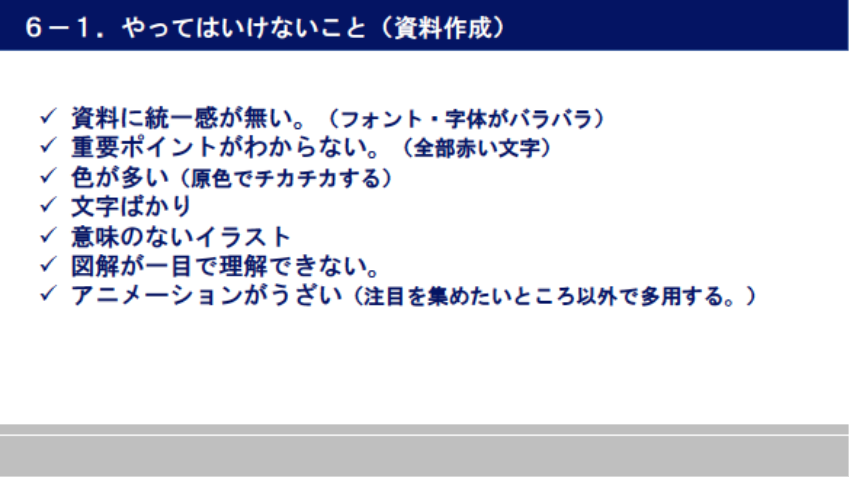

資料作成でやってはいけないこと

「資料に統一感がなく、字体がバラバラの人がいます」と、細江さん。書体などは統一しましょう。文字の大きさは、24、28ポイントが多く使われるケースなので参考にしてください。

スクリーンに文字を映す場合は、「14文字ぐらいが人が覚えられる限界」とのこと。「つらつらとたくさん文字が書いてあっても、ほぼ読んでもらえない」と言います。

赤字は効果的に使います。長い文を赤字にしても意味がないので、重要な箇所だけを赤にしましょう。また、「原色が好きな方がいますが、あまりにカラフルだと目がチカチカするのでやめましょう」。

意味のないイラストを入れるのも避けたほうがいいと言います。「壁を乗り越えるイメージとかで高跳びの写真とか絵を入れるのは余計です」。

一目で理解できない図解もやめましょう。ビジネスモデルは、矢印などでわかりやすく図示するように心がけます。

PowerPointのアニメーション機能は控えめにしましょう。ポイントのところだけをバンと出すぐらいにして、上手に使ってほしいとのこと。注目を集めたいところだけに使用します。

説明時にやってはいけないこと

「自虐ネタはNG」と細江さんはキッパリ。

「事業と関係ないことで気をひいても意味がありません」。

声は大きく、下を向かないで、聴衆の目を見るようにしましょう。

「資料を読んでいる人も多い」とのことですが、「もしかして、自分で資料を作っていないのでは」と疑われてしまうそうです。

ポインターを動かしすぎないようにして、ゆっくり説明しましょう。ページをめくりすぎず、スライドを読む時間を与えてください。

また、専門用語は乱発しないように注意を。技術の説明を長くしても聞いている人には理解してもらえません。

これらの「やってはいけないこと」を、ぜひ覚えておいてほしいとのことでした。

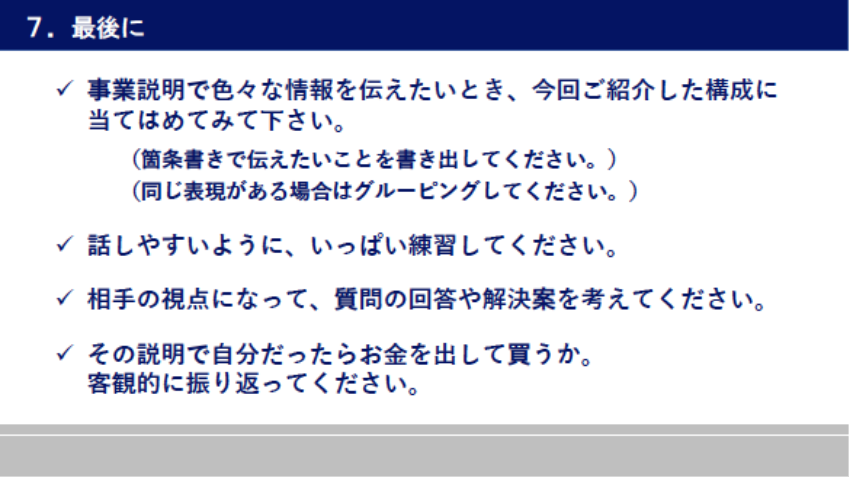

8.最後に

最後に、細江さんから、「プレゼンは、絶対に練習をしてください」と、強調がありました。

「練習していないと、審査員には分かってしまう」そうです。

また、再度「自分の生活レベルの中で、その商品を買うか、振り返ってみてほしい」とのこと。「友人や家族が買うかどうか、身内が第一歩です。身近なところからチャレンジして、『買う』と言われたら、まずは成功だと思っていい」と、お話しされました。

プレゼン終了のヒント

プレゼン資料の後には「END」マークを入れましょう。ただし、「ご清聴ありがとうございました」は、口で言えばいいので、ページに書く必要はないそうです。むしろ、「表紙を最後にもう一度出すと、プレゼンが印象づけられます」というアドバイスがありました。

プレゼン講評

この後、実際に参加者のうち2名がプレゼンを発表し、細江氏から講評をいただきました。

交流会

白熱したセミナーの後で時間は限られたものの、交流会を実施しました。参加者同士での情報交換や、講師との意見交換・質疑応答など、積極的に交流する姿が見受けられました。