ニュース

2025.10.27

イベントレポート

「好きとこだわりを“伝わる価値”に。共感を呼び、選ばれるためのブランディング講座」を開催しました。

2025年10月3日、「タワーホール船堀」にて「好きとこだわりを“伝わる価値”に。共感を呼び、選ばれるためのブランディング講座」を開催しました。

今回の講師は、個人事業主や中小企業等に対して包括的なブランディング支援を行う株式会社宮前みゆきブランディング研究所 代表取締役の宮前実幸氏です。

【講 師】

株式会社宮前みゆきブランディング研究所 代表取締役

宮前 実幸 氏

1983年生まれ。関西学院大学総合政策学部卒。広告・出版・アパレル・官民協働事業など5業界10職種の会社員経験を経て2019年独立。2022年法人化。同年ツクリエを通じて、愛知県経済産業局主催女性起業家育成事業「ヒトハナ」講師として登壇。2023年、書籍「小さな会社の未来を照らすコーポレートブランディング戦略」を出版。同年Podcast番組「苦悩を乗り越えろ!ブランディング脳の鍛え方」を配信。 ブランディング・マーケティング・ライティングの3 分野を横断した完全個別対応型コンサルティングを実施しており、法人化を目指す個人事業主から、上場を目指す中小企業のバリュー策定、経営者の自叙伝執筆までこなす。

自身の商品・サービスをSNSで発信していても、なかなか集客や売上につながらないという悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。実際に参加者からも「SNSなどで積極的に発信しているけれど、思うように集客が増えない」という声が聞かれました。

今回の講座では、豊富なブランディング支援実績を持つ宮前氏の経験を踏まえ、顧客に選ばれるための発信とはどういうものなのか、特に“表現”の部分に重点を置いてお話いただきました。講義だけでなく、グループワークなどを通じて参加者自身に考えていただく時間も多く、とても実践的な学びの場となりました。 本レポートでは、重要なポイントを抜粋してお届けします。

目次

「発信しているのに売れない」が起こる4つの理由

まずは「発信しているのに売れない」という状況について紐解いていきます。もちろん発信内容や表現に問題がある場合もありますが、宮前氏はそれ以外にも複合的な要因があるといいます。

①時代の変化や技術発展により、ニーズが低下している

②代替商品が多く、他社との差別化が難しい

③商品・サービスの認知度が低い

④期待不一致が発生している

①と②に関しては、発信以前に商品・サービスの市場競争性が低下している状態にあるといえるでしょう。ただし「昔からある商品でも、まだ市場にニーズがあり、他社との差別化が図れているものは十分に売れる可能性がある」と宮前氏は言います。だからこそ、まずは自身の商品・サービスの市場での位置づけを見極めることが大切です。

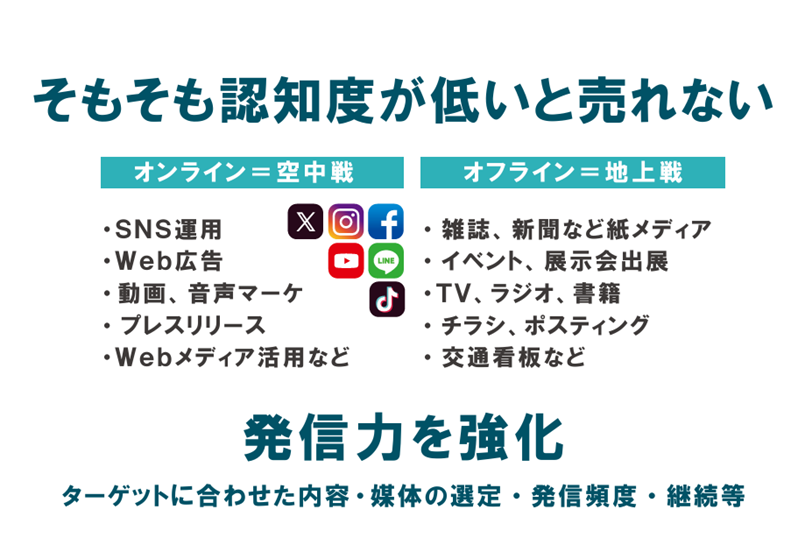

③は簡単にいうと、発信力の問題です。④は顧客の期待と提供価値のズレがあり、満足度を満たせていない状態を指します。特にこの2点について、詳細を紹介していきます。

商品・サービスの認知に関わる「発信力」とは?

発信しているのに売れない要因の1つに、発信力が低く、ターゲットとなる顧客に情報が届いていないことが挙げられます。

発信を認知につなげていくために重要なのは「媒体の選定」だと宮前氏は話します。

● ターゲットに合わせた媒体の選定

発信の媒体は大きくオンライン、オフラインに分かれ、その中にも多種多様な選択肢があります。どの媒体を選ぶかを考える際にまず明確にすべきなのが、顧客ターゲット像です。

「誰をターゲットとした商材か」ということももちろんですが、より重要なのは「誰が、いつお金を払って購入するか」までを見通すことだと宮前氏は話します。例えば子ども向けの商材でも、それを買うのが祖父母世代なら新聞などの紙媒体も良いかもしれません。忙しい女性へのアプローチであれば、情報の入手から購入までの導線がスムーズなSNS広告が適しているでしょう。

このように、ターゲットの認知から購入までの流れを明確にし、そこから逆算してアプローチしていくことが「売れる」ための発信力のポイントとなります。

● 自身の得意な分野に合わせた媒体の選定

発信力には発信の質、継続性も含まれます。そのため「発信者自身の得意分野の見極め」も重要なポイントです。

特に起業後は多くの場合、1人、あるいはごく少人数で発信を行うことになるでしょう。コミュニケーションが得意ならLINE、写真が得意ならInstagramなど、「自身の強みを把握し、それを最も発揮できる発信方法を絞り込むことが重要」とのこと。

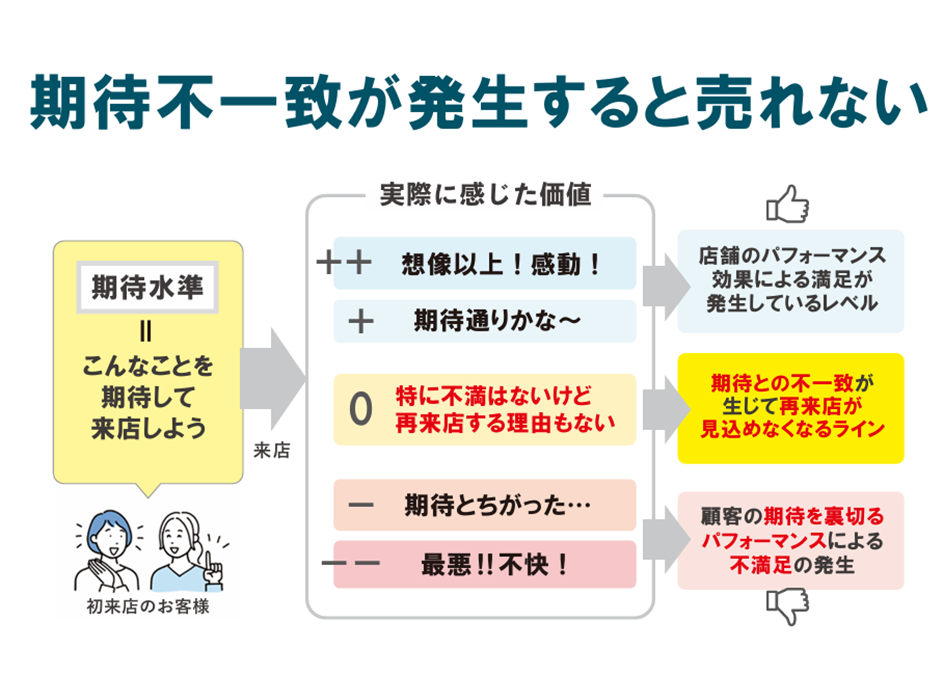

満足度の低下につながる「期待不一致」とは?

続いて「期待不一致」についてお話がありました。そもそも期待不一致とは、「顧客の抱く『期待水準』と、提供する商品・サービスのパフォーマンスの差」だと宮前氏は話します。不一致にはプラスマイナスのレベルがあり、マイナス方向のズレが大きいほど顧客満足度の低下やリピート率の低下、ひいては売上ダウンにつながっていきます。

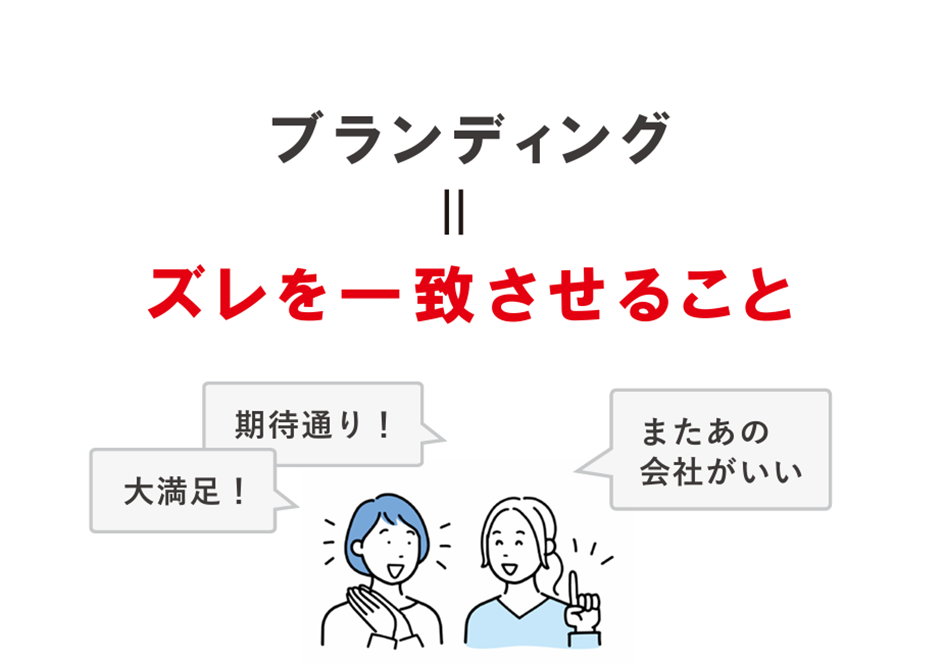

宮前氏は、この「『ズレを一致させる』ことこそが、まさにブランディングである」と説明します。

そもそもズレが生じる理由は、商品・サービス提供側の「こう思われたい」というイメージと、顧客側が実際に受け取るイメージが異なっているからです。顧客が抱くイメージ、期待値をしっかりと把握し、それをしっかりと満たすパフォーマンスを提供することが、自社商品・サービスのブランディングのプロセスとなるのです。

顧客に選ばれるための重要な3要素

ここまで、「発信しているのに売れない」要因について説明してきました。ここからは発信の内容や表現に焦点を当て、「選ばれる」(=売れる)発信の核心に迫っていきます。

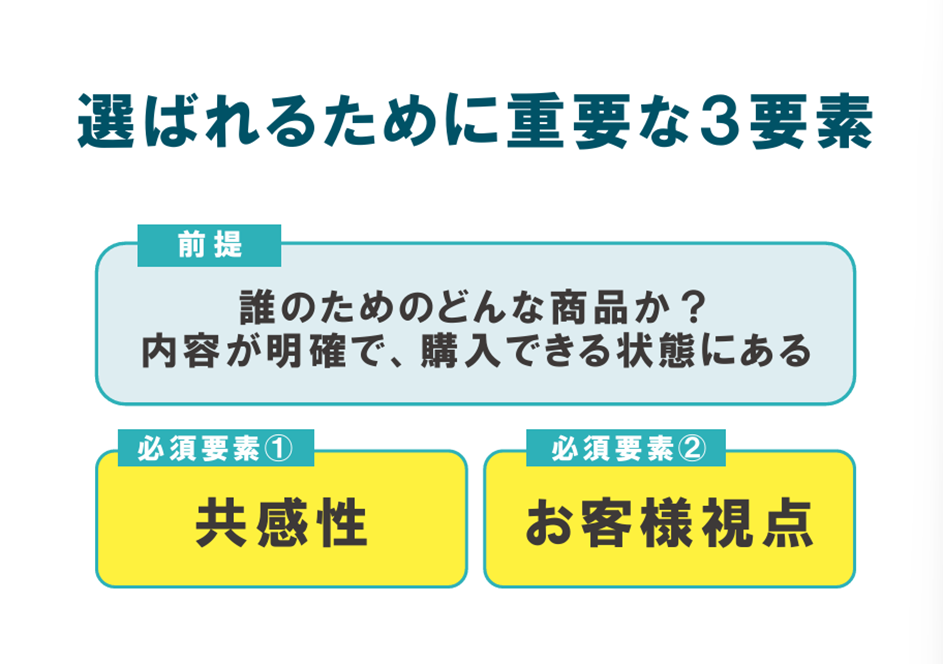

宮前氏は「選ばれるために重要な3要素」があるといいます。

- 前提:誰のためのどんな商品かが明確で、購入できる状態にある

- 必須要素①共感性

- 必須要素②お客様視点

自社商品・サービスを発信する際、つい「自社商品のスペックはこれ!」「こういうところにこだわった!」と、「自分の考える価値」を伝えたくなってしまうものです。しかし実際にその情報を受け取って行動するのは顧客自身。だからこそ「『共感性』と『お客様視点』が、発信を行う上での必須要素となる」と宮前氏は話します。

ここで改めて本講座のタイトル「好きとこだわりを“伝わる価値”に。共感を呼び、選ばれるためのブランディング講座」に立ち戻ってみると、「好きとこだわり」は商品・サービスを提供する自分の視点ということになります。その「好きとこだわり」を、お客様にとっての「伝わる価値」に変換し、発信する。それこそが「選ばれるためのブランディング」につながる、というのがこの講座の主旨といえます。

「伝わる」発信までの5つのステップ

つまり、発信していても売れないのは、その発信内容がお客様視点からみて「伝わる価値」になっていないからということです。ただし一言で「伝わる」といっても、そこにはいくつかの段階があります。自身の発信内容がお客様にどの程度伝わっているのか、お客様視点に立って細分化して考える必要があると説明いただきました。

宮前氏によると、「伝わって、共感して、買う」までをお客様視点で細分化したものは以下の通りです。

①伝えたいことがわからない

②内容はあるが伝わってこない

③伝わるが、共感はしない

④共感するが、買うほどでない

⑤伝わる、共感する、買う

例えば顧客が「②内容はあるが伝わってこない」という段階にいる場合、発信内容に専門用語が使用されているなど、伝わりづらいものになっている可能性があります。また「④共感するが、買うほどでない」の場合は、そもそも伝えている対象がターゲット顧客ではないことも考えられるでしょう。

このように伝わっていない要素はさまざまです。ワークの中では「ターゲット」「共感」「独自性」「ストーリー」など10個の項目を0・1・2点で採点する「発信成功度チェック診断」を用い、参加者自身の発信内容を振り返ってもらいました。

「こだわり」を「伝わる価値」に変換するためのポイント

ここからは例題を用い、実際に「こだわりを『伝わる価値』に変換する」実践的なワークを行いました。その内容に基づき、ポイントを紹介していきます。

1:自身のビジネスの強みを把握する

お客様視点や共感が大切というお話がありましたが、何よりもまず自身のビジネスを正確に理解しておくことが前提となります。そのために、強みやこだわりが何なのかを最初にできるだけ洗い出してテーブルに並べていく必要がある、と説明がありました。

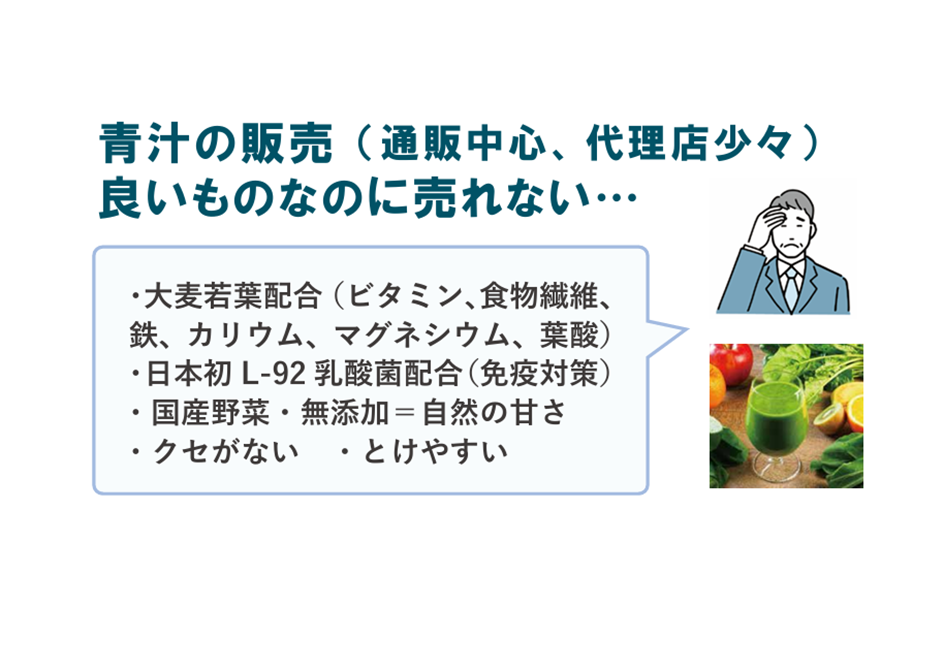

例題として出されたテーマは「『原材料や栄養成分にこだわった青汁』をどう売るか」。講座の中では参加者が考えやすいように「こだわり」のポイントが予め詳細かつ具体的に設定されており、それに基づいて検討を進めていきました。

2:ターゲットを設定する

商品・サービスの強み、こだわりを洗い出したら、それを売るターゲットを考えていきます。

例題として使用されている青汁は、一般的に「苦い」「飲み続けるのが難しい」といったイメージのある、いわゆる「売りづらい」商材です。宮前氏は「『飲みたくない』が前提にあるからこそ、漠然としたターゲット設定ではそのハードルを超えられない」ときっぱり。どのような商材でもターゲット設定は必須ですが、「青汁」という売りづらい商材を例に取ることで、その重要性が改めて浮き彫りになりました。

ではその青汁を買ってくれるのはどのような人なのか、具体的なターゲットをグループワークで考えていきました。参加者の中には青汁を飲んだことがない人も、習慣として飲み続けている人もおり、さまざまな視点で意見を出し合いながら検討がなされていました。

3:「顧客が得られる効果」を考える

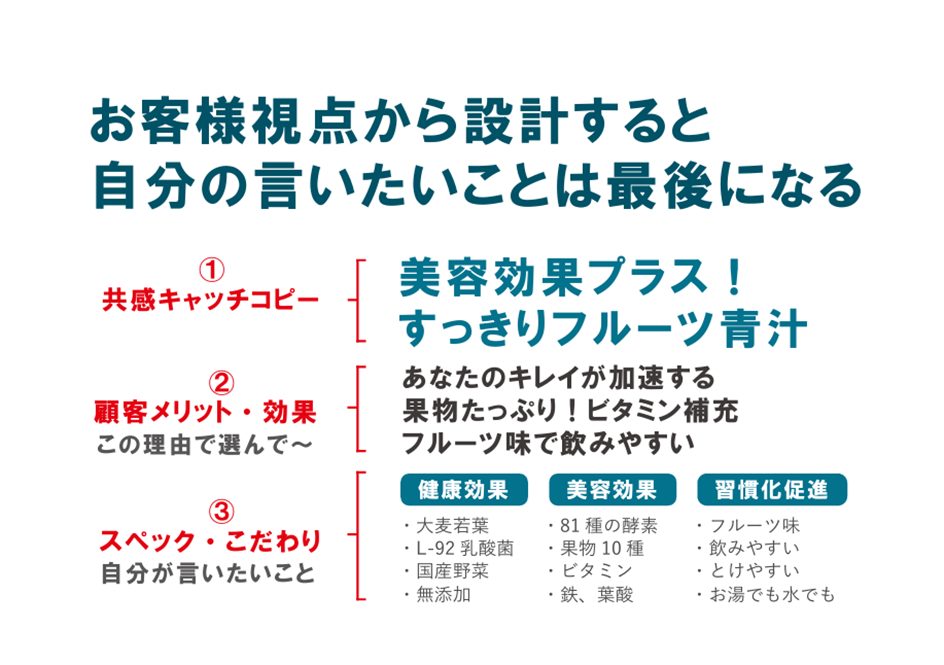

顧客が得られる効果とは、すなわち顧客からみた「その商材を選ぶ理由」のこと。これはターゲットによって異なってきます。例えば「ヨガをしている美容意識の高い女性」であれば、「美容効果」が選ぶ理由になるでしょう。「健康に気を付けている高齢者」であれば、継続的に飲み続けるための「飲みやすさ」、「野菜嫌いの子ども」であれば、野菜由来の「栄養素」となります。

あくまでターゲットの視点に立って課題を考え、それを解消する、満足してもらうための商材の強み、こだわりは何なのかを参加者で考えていきました。

なお、参加者自身のビジネスではなく例題を出して検討しているのには、客観性の担保も狙いだと宮前氏はいいます。実際に、自身のビジネスだと「こだわり」が先に立ってしまうなど考えづらいところを、「青汁」という例題をテーマにすることで、フラットな思考で検討が進んでいるようでした。

4:共感キャッチコピーに落とし込む

ターゲット顧客が得られる効果を明確化したら、それをターゲットに刺さる言葉で形にする「共感キャッチコピー」を考えていきます。これももちろん、ターゲットをどこに置くかでさまざまな表現が考えられます。宮前氏は「大切なのは、“誰”を刺しにいくかという視点」だとし、例としてターゲットごとに異なる4つのキャッチコピーを紹介いただきました。

また宮前氏は、共感キャッチコピーを考えるにあたり、「AIの積極的な活用が有効」だと話していました。キャッチコピーの考案においては、まず数を多く出し、そこからブラッシュアップしていくプロセスが一般的です。AIを活用すれば即座に複数パターンのキャッチコピー案を生み出せるため、1から考えるよりも効率的かつ効果的な検討が可能となるのです。

ただし自分自身でキャッチコピーを考える際にも、AIを活用する際にも、前提条件が曖昧なままでは良いアウトプットを生み出すことはできません。精度の高い要件定義を行うためにも、前段階として商材の強みやこだわり、ターゲットが得られる効果の解像度を高めていくプロセスがより重要となる、と説明がありました。

整理した内容を、「伝わる」順番で設計する

ではいよいよ、ここまで整理した内容を「発信」という形にしていきます。ただしそのままランディングページやSNSに落とし込んでも伝わる内容になるわけではなく、ここでもお客様視点での設計が重要となります。

先に行ったワークでは、まず商品・サービスのこだわりを明確化し、ターゲットを定めた上で顧客メリット・効果を設定、それを共感キャッチコピーに昇華させるという順番を取っていました。しかしお客様視点で設計する場合、順番は全く逆になります。まずは共感キャッチコピーを打ち出し、その根拠となる顧客メリット・効果を示したあと、最後に商品スペックやこだわりなどの「自分が言いたいこと」をもってくる。これが「共感」をベースにしたお客様視点の設計です。

なお、この講座での重点テーマは発信の“表現”の部分ですが、肝心なのは共感してもらった上で「買ってもらう」こと。そのため、ランディングページやSNSなどの設計においては購入ボタンを設置するなど、スムーズに購買につながる導線づくりが重要であるということもお話いただきました。

売上アップにつながる指標とは?

ただし、共感性を大切に、お客様視点の発信を行うだけで売上がアップするわけではありません。ビジネスとして収益を得るために、「伝わる発信」のその先にある「売上アップ」にも踏み込んで解説いただきました。

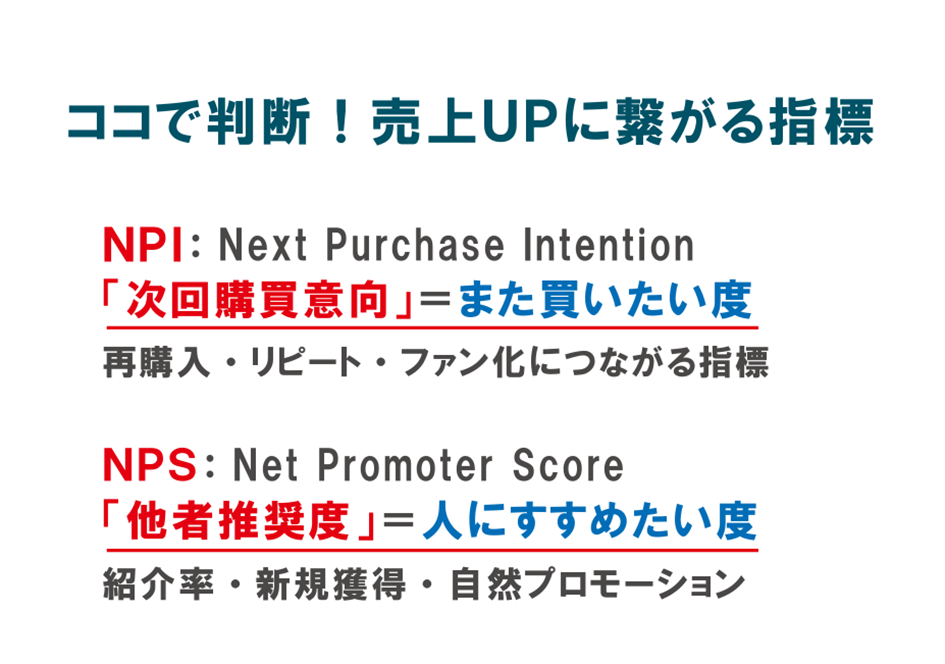

売上アップにつながる指標として宮前氏が提示したのは「NPI(次回購買意向)」と「NPS(他者推奨度)」の2つです。「NPI」はNext Purchase Intentionのことでリピート購入やファン化につながる指標で、「NPS」はNet Promoter Scoreのことで紹介による新規獲得や自然プロモーションにつながる指標です。どちらも売上アップに直結します。住宅などリピート購入が発生しづらい商材はNPSを測るなど、商材の種類によって使い分けて使用していくのが一般的です。

NPI・NPSは、既存顧客へのアンケートなどで把握することが可能です。「この商品をまた購入したいですか?」「人におすすめしたいですか?」といった設問に10段階評価で答えてもらい、回答者を「批判者(0~6点)」「中立者(7・8点)」「推奨者(9・10点)」に分類します。

これは講座のはじめで解説があった、ブランディングに通じる考え方ともいえるでしょう。既存顧客が批判者、中立者、推奨者のどの位置にいるかは、「顧客の期待を超えるパフォーマンスを提供できているか」「自分の伝えたいことと顧客の期待にズレがないか」を測る指標にもなります。ブランディングの推進によって「ズレ」を一致させ、推奨者(9・10)を増やしていくことが、売上アップというビジネスとしての成功にもつながるのです。

まとめ

今回の講座では、「発信すれば売れるわけではない」という視点を皮切りに、お客様に「選ばれる」商品・サービスとしていくための「共感性」や「お客様視点」の重要性についてお話いただきました。講座の最後には、参加者の方から事前にいただいていた質問に対する質疑応答の時間も設け、さまざまな視点からの質問に事例を交えてお答えいただきました。

質疑応答の一例

(質問)コンセプトの設定や市場調査はどうすればよいか?

(回答)コンセプトはビジネスの核となるアイデアのこと。市場調査において競合他社とは違う自身のビジネスの“尖り”を見つけ、「誰に何をどのように提供するのか」を検討した上でコンセプトを設定することが大切。

(質問)SNSを利用した効果的な集客を行うにはどうすればよいか?

(回答)商品・サービス自体を売るのではなく、それによって変わる「お客様の未来」を描いてもらえるような発信となっているか内容を見直す。またリソースが分散して中途半端にならないよう、自身の得意分野を踏まえて媒体の選択と集中を行うことで効果を得られやすくなる。

参加者からの感想

参加者からは、

- 「具体的な行動イメージができた」

- 「コンセプトの大切さがわかった」

という声もありました。

EDONOWAでは今回のようなセミナーやEDONOWAメンバーでの交流会を実施しています。

最新のイベントはコチラのページをご覧ください

EDONOWAオンラインコミュニティ メンバー申込受付中!!

EDONOWAでは起業に関するイベント開催の他、オンラインコミュニティも運営しています。

オンラインコミュニティでは、イベントに参加された皆様をはじめ江戸川区に関連がある多くの方々が参加し、情報交換やマッチングの場としてご活用いただいています。

みなさまのお申込みをお待ちしています。

詳細はコチラのページをご覧ください。